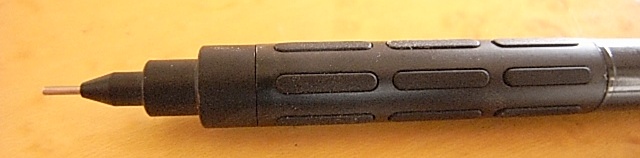

■ 「ロングセラーのシャープペン」 ぺんてるグラフ1000 1000円+tax

□5周年キャンペーンのアンケートでは

たくさんの読者の皆さんにご協力いただきました。

その回答の中で結構多かったのが、

高額な万年筆もいいけど、低価格でも高品質のペン、

例えば、プラチナ萬年筆のプレスマンのようなロングセラーのものを

もっと取り上げて欲しいというものだった。

なるほどウェブサイト開設当初はそうしたものが中心だったが、

確かに最近は万年筆ばかりご紹介していたということにはたと、気づいた。

気づいたのはいいが、

ロングセラーでコストパフォーマンスが高いというとペンはどんなものがあるだろうか。

机の上のペン立てをゴソゴソと探していて、一本のシャープペンが目に入った。

そうだ、これがあったじゃないか。

これはまさしくロングセラーそして、ハイコストパフォーマンスのペンと言える。

□それが、ぺんてるグラフ1000シャープペン。

シャープペン ヘビーユーザーの方々の間では、

言わずと知れた定番中の定番。

1986年の発売開始以来、その当時のデザイン機能性を維持しつつ、

昨年何と累計販売本数が1,000万本を達成したという。

□ボディに印刷されている「GRAPH」の後にちょっと小さめに「 For PRO 」とある。

この「プロ用」というのに、プロでない私は滅法弱い。

ここでいうプロとは設計などをされる方々だ。

実際、文具店の中でも一般のシャープペン売り場ではなく、

製図用品売り場に特別扱い的に置かれている。

一般のシャープペンが狭いディスプレイボックスにギュウギュウ詰めされている中、

製図用シャープペンはゆったりとした空間があてがわれている。

□ボディはほぼブラック一色。

これは真剣勝負の図面を引く時に、目立ちすぎることなく意識が集中できるからだという。

なるほど確かにツヤツヤとした光沢がないマットな質感だ。

ペンの軸を指先で軽く叩いてみると、ちょっと高めのカツカツという音がする。

この素材はプラスチック製。このプラスチックなかなかよくできていて安っぽさはない。

マットな質感なので、メタル製にも見える。

グリップに指を添え握ってみる。

この絶妙な握り心地はグラフ1000の魅力のひとつ。

硬さと程よいやわらかさという両極端の感触がいっしょくたになって

やってくる。

これがとても心地よい。

他のペンのクリックではちょっと味わえないタイプのものだ。

グリップのベースは真鍮製。

その表面にはだ円状のラバーが等間隔に顔を出している。

顔を出していると言っても1mmにも満たないくらいではあるが。

この段差によって握った時に心地よいクッションが得られる。

ラバーだけのものは、グリップ性は良いが、人によっては沈み込みすぎて、

細かな線を引くときに、ペンをコントロールしにくいと感じる人もいる。

一方、メタル製のものはしっかり握れるが、フィット感という点ではやや劣る。

それらのいいとこ取りをしたのが、このグラフ1000のメタル&ラバーというスタイルだ。

ちなみにこのグリップは、正式には「ラバーリブ」と呼ぶ。

□クリップからさらに先のペン先部分は真鍮製になっている。

これにより、先側がやや重くなって自然とペン先が下を向くようになる、いわゆる低重心。

低重心ということを改めて意識することのない程

あくまでも自然な低重心になっている。

□芯を出すガイドパイプは一般のシャープペンよりやや長めの4mm。

これは製図ペンでは、お決まりの仕様。

設計図の細かなところに書き込むときに書きやすく、

ペンのまわりの視界がいい。

さらに言えば定規にあてたときにピッタリとフィットするということもある。

□私はこのグラフでとても気に入っている点がある。

それはノックの押し心地。

決して軽くなく、どちらかと言えばやや重め。

押しはじめから遊びは全くなく、すぐに指先に重みを感じる。

この精密感、ならびに凝縮感たっぷりの押し心地がなんとも言えず気持ちいい。

ワンノックで繰り出される芯の長さはおよそ0.5mm くらい。

書き始めの際は2回ノックすればベストポジションとなる。

ノックボタンのすぐ下のちょっとくびれた首のような部分がある。

なぜだかブラックボディの中でここだけが銀色になっている。

これは、いつもの私の勝手な妄想だが、

このメタルのパーツがあることで、

そのさらに先には、

きっと同じように銀色のメタル製あふれるメカニカルなパーツが複雑に絡み合い、

それによってカチカチと芯が繰り出されている、

というイメージが頭に浮かんでくる。

□このノックにはもう一つの語りどころがある。

ペン先のパーツをくるくると回転させて外してみる。

するとシャープペンの芯をしっかりとつかんだ状態の姿があらわになる。

これは他のシャープペンでもよく見かける姿だ。

しかし、違うのはその芯をつかんでいる金属パーツを覆い尽くすように

カバーされている点だ。

この状態でのノックボタンを押してみよう。

こうしてシャープペンの分解をした事のある方ならおわかりだと思うが、

一般的には芯をつかんだパーツごとそのまま出たり入ったりするだけだ。

しかし、このグラフ1000では、

なんとこの状態でもノックをするとカチカチと動くのである。

ペン先を下に向けると、

さすがにカチッとノックを押した拍子に芯がスルスルと出てきてしまうが、

ペンを横にしたままであれば、カチカチと芯がいつものように少しずつ出てくる。

だから、それがどうしたと言われると困ってしまうのだが、

これはきっとこういうことなのだと私は、再び勝手に思い込んでいる。

ペン先のパーツなしでもカチカチと芯が出てくるということは、

仮に、先のパーツが何かの拍子に緩んでしまったとしよう。

そんな時でもグラフ1000では、

そんなのへっちゃらとばかりにいつものように芯を出すことができる。

一般的なシャープペンでは、ここが緩んでしまうと、

押さえがうまくいかなくなり、芯が出しにくくなる。

グラフ1000では、そんな悪環境下でも最大限機能してくれるという、強者なのだ。(きっと。。)

これはあくまでも私の勝手な推測に過ぎない。

□そうそう、

これは以前にぺんてるの方にお聞きしたことだが、

ノックの精巧さをしっかりと保つために工場では、

出荷検査として両手にグラフ1000を握り、10回なり20回一緒にノックして、

出てくる芯の長さが同じであることをチェックしているのだという。

□シャープペンとしては1,050円はそこそこの価格ではあるが、

以上申し上げた様々な理由から

これはハイコストパフォーマンスなシャープペンと言えると思う。

■記事作成後記

*このシャープペン

細かなことを正確に書くという点で言えば手帳にも最適です。

ただその場合、欲を言えば、

手帳と一緒に携帯しやすいようなショートサイズみたいなものが

あるとより良いですね。

*販売累計1000万本達成を記念した限定色モデルが発売されています。

上の写真のレッドとブルーがそうです。

(2009年3月10日作成)

■ ぺんてる グラフ1000 0.5mm は、こちらで手に入ります。

■ 最近はもっぱら 0.7mmタイプを愛用しています。

□こだわりシャープペン コラム

■ 「使うほどにわかる計算しつくされたデザイン」 ラミー2000 ペンシル

■ 「地球に優しいスリムボディ」 ラミー スピリット ペンシル (パラジュームコート)

■ 「メカニカルなシャープペン」 オート スーパープロメカ

■ 「芯の出具合いを調整できるシャープペン」 ステッドラー REG 925 85−05

■ 「お手頃価格の本格シャープペン」 ロットリング 500

■ 「落書きという名のシャープペン」 ラミー ペンシル0.7mm スクリブルブラック L186A

■ 「プロの道具」 ステッドラー芯ホルダー マルステクニコ MARS−780C

TOP

TOP  他の文具コラムを見る

他の文具コラムを見る

画像で文具コラムを探す

画像で文具コラムを探す

Copyright (C) 2003 Tadashi Tsuchihashi,All rights reserved.